无人机能够稳定飞行并执行复杂任务,其核心在于飞行控制系统(Flight Control System, FCS)。而开源飞控的出现,极大降低了无人机技术的门槛,推动了无人机从军事、工业到消费级应用的全面普及。本文将以APM、PX4、Betaflight、iNav等主流开源飞控为例,解析其技术演进与应用场景。

一、开源飞控的起源与三代技术演进

开源飞控的核心理念是开放硬件设计与软件代码,允许开发者自由修改和扩展。其发展可分为三个阶段:

第一代(2005-2010年):以Arduino平台为基础,通过扩展MEMS传感器实现基础飞行功能。例如早期的ArduPilot项目,通过简单的PID算法实现四旋翼的稳定悬停。

第二代(2010-2015年):硬件高度集成化,传感器、主控芯片、GPS等模块整合到单板上,提升了可靠性与功能完整性。代表项目包括APM(ArduPilotMega)和OpenPilot,支持固定翼、多旋翼等多种机型,并具备自主航线规划能力。

第三代(2015年至今):软件智能化与平台化,引入机器视觉、集群控制、自主避障等高级功能。PX4/Pixhawk是典型代表,其模块化设计和实时操作系统(如Nuttx)支持复杂算法的高效运行。

二、主流开源飞控系统的技术特点

1. APM(ArduPilotMega)

起源与发展:APM诞生于2007年,基于Arduino生态,是早期最成熟的开源飞控之一。其硬件集成三轴陀螺仪、加速度计和磁力计,支持多旋翼、固定翼等机型,并可通过地面站软件Mission Planner实现任务规划。

控制原理:采用两级PID控制,导航级负责路径规划,控制级调整舵机输出。例如,在高度控制中,APM结合空速计与气压计数据,通过机械能偏差调节油门46。

应用场景:广泛用于农业植保、航拍和科研领域,但因硬件性能限制,逐渐被PX4取代。

2. PX4/Pixhawk

架构革新:PX4由苏黎世联邦理工学院开发,采用Cortex-M4主控芯片和实时操作系统Nuttx,支持多线程任务调度。其模块化设计(如uORB通信机制)允许开发者灵活扩展功能,例如添加视觉避障或集群算法。

性能优势:双冗余传感器设计(如双陀螺仪)提升容错能力,支持高精度定高(误差小于1米)和复杂飞行模式(如“Follow Me”和自主降落)58。

生态扩展:与QGroundControl地面站深度集成,支持MAVLink协议,成为工业级无人机的首选平台。

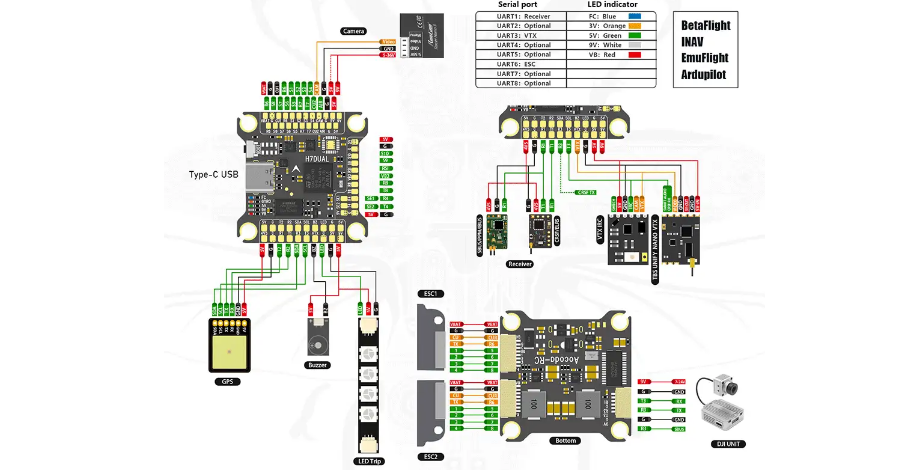

3. Betaflight与iNav

定位差异:Betaflight专为竞速无人机和穿越机设计,强调低延迟与高响应速度;iNav(Intelligent Navigation)则扩展了自主功能(如定点悬停、自动返航),适用于FPV航拍与轻量级任务。

技术特性:Betaflight:采用“xEast-yNorth-zUp”坐标系,优化PID调参流程,支持Blackbox日志分析,便于快速调试飞行性能。

iNav:融合GPS与光流传感器,实现室内外定位,支持Waypoint导航和简易任务规划,接近APM的功能但硬件需求更低。

应用场景:Betaflight多见于竞速比赛,iNav则用于小型航拍机和DIY项目。

三、开源飞控的关键技术突破

传感器融合与姿态解算通过卡尔曼滤波(EKF)或互补滤波算法,融合陀螺仪、加速度计和磁力计数据,实现高精度姿态估计。例如,PX4的attitude_estimator_ekf模块支持多源数据融合。控制算法优化PID仍是主流,但引入自适应PID(如Betaflight的动态调参)和非线性控制(如PX4的L1导航算法)。

iNav通过“Cruise Control”模式实现空速与高度的平衡,减少人为干预。

通信与生态整合MAVLink协议成为开源飞控通用标准,支持地面站(如Mission Planner、QGC)与飞控的实时数据交互,并兼容ROS等机器人框架。

四、未来趋势:智能化与集群化

人工智能集成

第三代飞控开始整合深度学习模型,例如PX4通过机载计算单元(如NVIDIA Jetson)实现实时图像识别与避障。

集群协同与自组网

基于无线自组网技术,多架无人机可协同执行搜救或测绘任务。例如,PX4的Swarm API支持编队飞行。

开发平台化

提供标准化SDK(如PX4的Dronecode平台),降低二次开发门槛,吸引更多企业与开发者参与生态建设。

结语

从APM的启蒙到PX4的高性能,从Betaflight的极速响应到iNav的轻量自主,开源飞控的演进不仅推动了无人机技术的民主化,更催生了无数创新应用。未来,随着人工智能与边缘计算的深度融合,开源飞控将继续引领无人机向更智能、更协作的方向发展。

飞控四大算法:卡尔曼滤波,PID,捷联贯导,融合导航。目前这是最核心的算法了,也许你会觉得他们很古董,但是在工业领域一向是够用即可,宁愿发展老技术也不轻易使用新创意的,这跟现在弥漫整个中国无人机行业的浮夸的创新风气完全不同。

不要看不起开源飞控,写程序的都是大牛,二次开发会让你拥有对架构的了解,下一步就是深入了解这些具体算法。

相关书籍不多,大学课本就行,市面书籍大多蒙人眼球为主。工程算法永远是平淡出神奇,原理越简单越好,但是应用的经验非常重要,这就也牵扯试飞,了解飞机才能搞好算法。卡尔曼就那五条,但是做好估计很难,PID每一级就三个系数,但是几十年了也没有什么最优化理论。

当然作为开发算法的工具,熟练掌握c语言,控制律,状态矩阵,MATLAB等等是非常必要的,能够事半功倍。