在农林植保、能源巡检、地理测绘、应急救援等领域,无人机凭借其高效、灵活、低成本的优势,正逐步替代传统作业方式,重构行业生产力体系。

面对复杂多样的任务场景,从业者常面临关键选择困境:多旋翼与固定翼如何取舍?视距内与超视距执照如何适配?不同载荷与续航机型如何优化配置?本文基于中国民航局无人机管理规范与行业实践数据,通过解构四大典型领域的应用场景特征,建立“任务需求-机型参数-执照权限”的匹配模型,并结合实际案例验证其可行性,为无人机应用方案的精准设计提供系统性参考。

应用场景分析 农林植保是无人机技术应用最成熟的领域之一,主要包含农药喷洒、播种施肥、病虫害监测、作物长势分析等任务。此类作业对无人机的精准定位能力、载荷效率、抗药液腐蚀性以及飞行稳定性要求较高,同时需适应复杂地形(如山丘、梯田)和狭小空间(如温室大棚)的作业需求。

机型适配性分析

多旋翼无人机:多旋翼(如六轴、八轴机型)凭借垂直起降、空中悬停、低速飞行(1-5m/s)等特点,可精准控制喷洒路径,实现厘米级定位精度。其模块化设计支持快速更换药箱、高雾化喷头等设备,适合中小型农田的精细化作业。例如,大疆T30无人机药箱容量达30L,每小时作业面积可达240亩。 局限性:续航时间短(15-30分钟),载重有限(通常<50kg),不适合超大规模连片农田作业。

固定翼无人机(补充说明):虽未被用户列为农林植保主要机型,但部分混合动力固定翼(如纵横CW-15)已用于大面积飞播造林,其单架次可覆盖500-1000亩,效率是多旋翼的5倍以上,适用于平原地区规模化作业。

执照类型匹配逻辑

视距内驾驶员执照(VLOS):适用于面积小于200亩的农田或地形复杂的山区作业,要求飞手全程目视无人机(距离≤500米)。例如,在梯田区域进行病虫害防治时,飞手需实时观察无人机与障碍物的相对位置。

超视距驾驶员执照(BVLOS):针对万亩级农场或平原连片作业场景,通过RTK差分定位与AI路径规划,实现自动航线飞行。例如极飞P80无人机可通过4G网络远程监控,单架次完成800亩喷洒任务,作业半径扩展至5公里以上。

应用场景分析

涵盖高压输电线路巡查、光伏电站面板检测、油气管道泄漏排查等任务,需应对强电磁干扰、高空危险环境(如500kV高压线)和长距离线性设施的检测需求。

机型适配性分析

固定翼无人机:如中航工业"翼龙"系列,巡航速度可达120km/h,续航6-8小时,配备广域测绘相机,适合完成100公里以上的输电走廊快速巡查,单架次可覆盖200公里线路。

多旋翼无人机:如道通龙鱼系列,搭载32倍变焦相机和激光雷达,可在距离铁塔5米处悬停,检测绝缘子破损、螺栓松动等毫米级缺陷,配合AI缺陷识别系统,检测效率比人工提升10倍。

执照类型匹配逻辑

强制要求超视距执照(BVLOS):

电力巡检常涉及跨区域飞行(如±1100kV特高压线路横跨多个省市),需突破目视距离限制。

油气管道巡检需沿管线飞行数十公里,例如中石油采用纵横CW-25E无人机,通过卫星通信实现无人区管道巡检。

特殊场景下需申请空域豁免,如2023年南方电网在台风后使用无人机群对受损线路进行夜间超视距巡查。

技术方案示例

国网山东电力采用"固定翼+多旋翼"协同模式:固定翼完成线路走廊快速扫描,AI识别异常区段后,自动调度多旋翼抵近拍摄,缺陷识别准确率达98.5%。

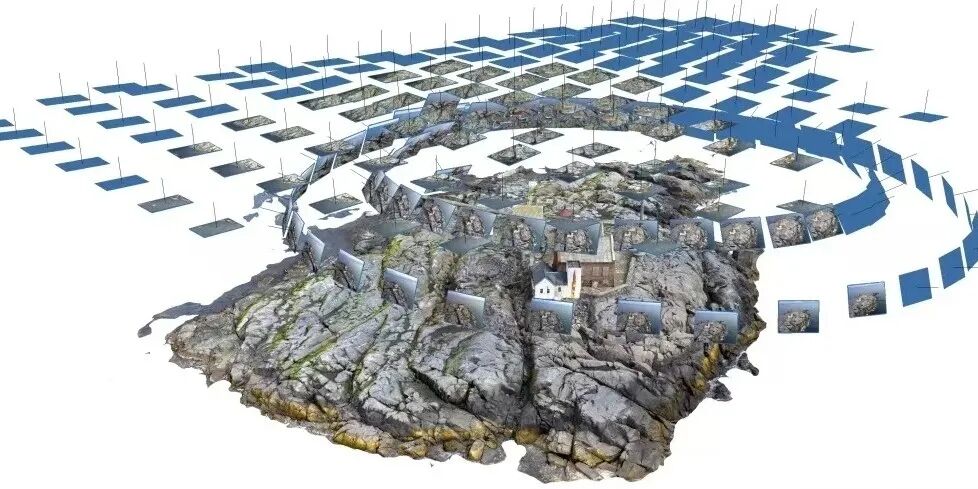

应用场景分析 包含地形图测绘、三维建模(如BIM)、地质灾害监测(如山体滑坡)、智慧城市底图采集等,对数据精度(要求平面误差≤5cm,高程误差≤10cm)、影像分辨率(优于3cm)、传感器类型(多光谱、LiDAR)有严格要求。

机型适配性分析

固定翼无人机:如彩虹-4测绘版,配备SAR合成孔径雷达,单架次可获取1000km²的0.5米分辨率影像,适用于西部无人区地形测绘。

多旋翼无人机:如大疆M300 RTK搭载P1全画幅相机,通过五镜头倾斜摄影实现实景三维建模,单个架次完成2km²的2cm分辨率建模,适合城市更新项目。

垂直起降固定翼(VTOL):如科比特"龙雀"系列,兼具80km/h巡航速度与垂直起降能力,在复杂山区作业时无需跑道,相比纯固定翼减少30%的起降场地需求。

执照类型匹配逻辑

超视距执照为刚性需求:测绘作业常需超出视距范围,例如长江河道测绘需沿河道飞行50公里以上。 高原地区测绘时,无人机实际飞行高度可能超过视距限制(如海拔5000米作业时,目视距离仅剩3-4公里)。

特殊案例:2021年珠峰高程测量中,纵横CW-25无人机在超视距模式下完成6500米以上区域的航空摄影。

精度保障体系

采用"PPK后差分+地面控制点"双校正模式:无人机搭载GNSS接收机记录原始观测数据,后期通过CORS站数据进行差分解算,平面精度可达1-3cm,满足1:500地形图规范。

应用场景分析 涵盖灾区物资投送(单次载重5-50kg)、生命迹象搜索(红外热成像)、应急通信中继(系留无人机)、森林火情监测等任务,对响应速度(需15分钟内起飞)、复杂环境适应性(如7级风、暴雨)、通信可靠性(多模链路备份)提出极高要求。

机型适配性分析

多旋翼无人机:如科比特"战狼"系留无人机,通过电缆供电实现72小时不间断悬停,为灾区提供临时通信基站,覆盖半径5公里。

垂直起降固定翼:如腾盾"扑天雕"双尾蝎,有效载荷1.5吨,航程6000公里,2022年四川泸定地震中完成12吨紧急物资运输,运输效率比直升机高40%。 大型物流无人机: 顺丰FH-98最大商载1.5吨,已在川西高原开通定期航线,运输成本比传统方式降低60%。

执照类型匹配逻辑

超视距执照+特殊任务资质:灾后空域通常临时开放,需根据民航局《应急救援无人机飞行管理暂行办法》申请特许飞行。 高原物流运输需具备Ⅲ类无人机运行许可(可飞高度6000米以上)。

案例:京东物流在2023年河北洪灾中,通过获批的BVLOS夜间飞行许可,使用JDY-800无人机向20个孤岛村投送药品。

技术突破方向

集群通信中继:6架无人机组成Mesh自组网,实现50公里范围通信覆盖。

自主避障系统:毫米波雷达+视觉融合技术,可在浓烟环境中自主规划航路

五、无人机应用匹配三维模型

任务维度:作业面积(<1km²选多旋翼,>10km²用固定翼)、精度要求、环境复杂度。

法规维度:中国民航局《特定类无人机试运行管理规程》规定,超视距作业必须持有BVLOS执照并通过运行风险评估。

经济维度:多旋翼单机成本5-50万元,适合中小项目;大型固定翼需200万元以上,但单位面积作业成本可降低80%。